予防医療におけるリハビリテーションの重要性

リハビリテーションと理学療法士の関わり ~生活習慣病を通して~

むかしの老化モデルの印象としては、年を取るに従って右肩下がりに不健康になっていく道を辿った。しかし、現代は其の頃よりも健康のレベルが比較的高く維持されている。そしていざ病気になった時に、一気に健康のレベルが下がる傾向(終末低下型)なのかもしれません。

従って、この急な落ち込みを、運動することによって引き上げることがたいせつです。

現代は予防医療に関心が集まっています。 『予防』といっても「一次」「二次」「三次」がある。

- 【一次】病気になる前に自分自身を守ること。

- 【二次】病気の早期発見~早期治療。

- 【三次】病気になってから、それ以上悪化しないようにリハビリテーションを行うこと。

昭和期の医療施設でお会いする医療従事者といえば、「医師」「看護師」「レントゲン技師」「臨床検査技師」「薬剤師」の方々を思い出します。決して今のように専門性を重視する体制ではなかった。細分化されずに兼務していた時代でした。

現代は有効な医療サービスを各専門家が分担して治療に当たっています。

リハビリテーションも然りです。

リハビリテーション室には「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚士」の医療従事者がいらっしゃいます。

生きるもの全ては、病気になるとそれまでの日常生活に支障が生じてしまいます。残念ながらそれが弱点となってしまいます。

老化による虚弱(フレイル)には3つあります。

- 身体的フレイル

- 精神・認知的フレイル

- 社会的フレイル

又、高齢者の精神状態には5つの特徴(喪失)があるという。(*) ① 身体的喪失 ② 精神的喪失 ③ 社会的喪失 ➃ 経済的喪失 ➄ 人間関係の喪失

これら3つのフレイルと5つの喪失とが、高齢者に圧し掛かってくる。どうしてよいのか?おろおろしてしまうでしょう。何とかしたくなるのが人情です。

患者さんを始めとして、運動療法やからだのメンテナンスが必要な方々がいます。

『理学療法士』(Physical Therapist)は、運動器官・基本動作の回復をサポートするリハビリテーションの専門家です。

さらにリハビリテーションも、対象疾患や臓器によって専門的な技術や方法があります。 「心臓リハ」「呼吸器リハ」「糖尿病リハ」「脳卒中リハ」などです。

今回はその中で「がん」「呼吸器疾患」「糖尿病」の各リハビリとフレイルの対策や特徴について、みなさんとご一緒におさらいしてみたいと思います。

【出典】

(*)真野俊樹処著 健康マーケティング 第1版第1刷

3つの生活習慣病とフレイル対策

以下に3つの項目の特徴としてご紹介します。

有酸素運動の代表格「ウォーキング」

がんとフレイル対策

がんになると「悪液質」になる場合が多い(がん患者の50~80%発症)です。これは栄養療法で改善することが困難な、著しい筋肉量の減少をいいます。

「同化」とは栄養エネルギーを体力に必要な物質(例えばタンパク質)に換えること。しかし悪液質になるとその逆で、からだに必要な物質を、生きていくために必要なエネルギーに換える「異化」へと亢進してしまう。

その異化を防ぐリハビリがあるそうです。

有酸素運動と抵抗運動(いわゆる筋トレ)だという。有酸素運動はウォーキングを基本とする。単に歩けばよいというものではなく、時には早歩きして、息が少し上がるくらいで会話ができる程度が良い。抵抗運動は重りやゴムベルトなどで負荷を掛ける運動のこと。これは筋肉増強運動として同化を促進します。

参考;介護予防・フレイル予防における理学療法士の役割と業務連携 埼玉医科大学理学療法学科 高倉保幸先生講演

どの骨格や筋肉が使われるか? 有益なリハビリテーションに励みたい

呼吸器疾患とフレイル対策

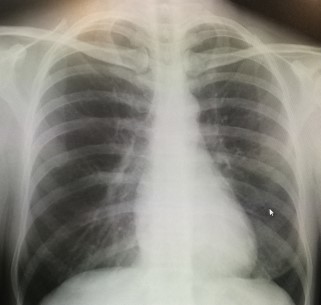

みなさんもよく耳にする呼吸器疾患は「急性肺炎」「誤嚥性肺炎」「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」などがあります。国内における死亡原因の上位にある疾患のひとつが「肺炎」。他の病気と合併して発病するのも特徴のひとつです。

1日に呼吸によって消費されるエネルギーは、健常人が36~72Kcalに対して、呼吸器疾患の患者さんは430~720Kcalにも及んでいるのです。従ってやせ型の体形が進んで、筋委縮が起こってしまいます。

呼吸器疾患の人は満足に呼吸できないから苦しく、深い呼吸法の腹式呼吸ができない場合が多い。

腹式呼吸は横隔膜が下がって、2つの肺が均等に膨らむはず。しかし吸った空気の通りが悪くなっている肺の場所、例えば気管支の根元で吸気の通りが悪くなっていれば、正常に膨らまない肺の部位が広範囲になってしまう可能性があります。どちらか片方の肺が押しつぶされるように歪(いびつ)に膨らむ。効率よく2つの肺で均等にガス交換ができません。

浅い呼吸の肩呼吸に頼る場合が多くなる。

息を吸う時は「胸鎖乳突筋」や「斜角筋」が、吐く時は「内,外複斜筋」が主に使われる。息苦しい人は斜角筋ががんばって働くので、首筋に浮き出るのが特徴です。

運動療法で腕を真上に上げるように指導する時がある。

しかしここで注意が必要とのこと。腕を頭の上に真っすぐ上げる為には、斜角筋も使うからです。ですので呼吸器疾患を持っている人には、腕を水平な高さまで上げる運動を指導する場合があるそうです。

このように呼吸によって使われる筋肉と、運動指導のメニューによって使われる筋肉を見極める必要がある。

これらの専門知識を持ち合わせているのが理学療法士なのです。

参考;介護予防・フレイル予防における理学療法士の役割と業務連携 日産厚生多摩川病院 千葉哲也先生講演

筋トレもやり方次第では有効なリハビリテーションです

糖尿病とフレイル対策

超高齢化社会の日本は「高齢糖尿病患者」が激増します。患者さんには言い難いのですが、透析療法に掛かるひとり当たりの医療費は月間何十万円も掛かる。糖尿病と診断されて透析療法に至ってしまう患者さんは、年間約3万人以上です。

なんとかして透析療法を受ける前に、様態が悪化しないように予防したいですよね。

その対象が高齢糖尿病患者なので、糖尿病という持病を持っているいないに関係なく、フレイル対策を並行して行わなければなりません。

糖尿病患者の特徴として・・・、

- 下肢筋力と筋肉量が減少する。

- 歩行運動は49%の人が行っているが、筋トレは8%に過ぎない。

骨格筋は人体最大の糖代謝器官です。骨格筋を強くして糖の代謝が良くなれば糖尿病の予防・改善につながります。演者のデータでは、2週間の運動療法で筋肉量は変わらないが筋力が上がったというのです。

参考;介護予防・フレイル予防における理学療法士の役割と業務連携 KKR高松病院 リハビリテーションセンター 片岡弘明先生講演

運動療法の専門家である理学療法士。

今回取り上げた生活習慣病以外でも、運動療法は効果的といわれています。

最近は医療施設だけでなく、フィットネスクラブなど活躍の場が広がっています。身近なところでお会いできる機会が増えるでしょう。

サイドメニュー

- 新型コロナ事態収束祈念ページ

- スマホ乗り換えサポートページ

代表取締役のプロフィール

健康わくわくサイト管理者の岡本です。

資格・認定

★ 1986年 中学校教諭免許(理科)取得

第18382号

★ 同年 高等学校教諭免許(理科)取得

第19458号

★ 2015年 MDIC認定取得

第MDIC020281号

★ 2017年 健康マスター(エキスパート)認定取得

No.E0100390

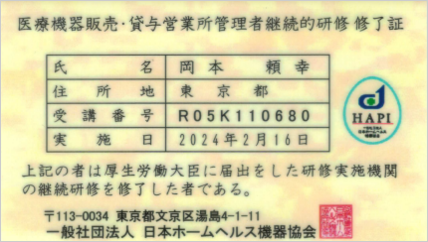

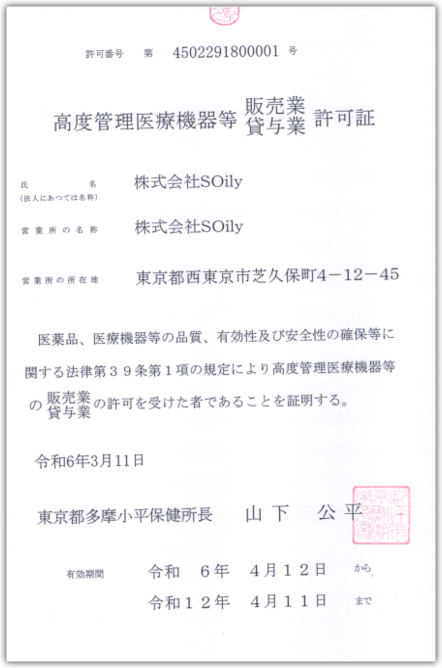

★ 2018年 高度管理医療機器等販売業賃貸業

第4502291800001号

★ 同年 動物用管理医療機器販売・貸与業届

出

★ 2019年 Tokyoヘルスケアサポーター養成講座修了

★ 同年認知症サポーター養成講座受講

★ 2020年松本地域健康産業推進協議会参加

企業認定取得

★ 2020年2月「健康マスター・エキスパート」及び

「健康マスター普及認定講師」資格更新認定

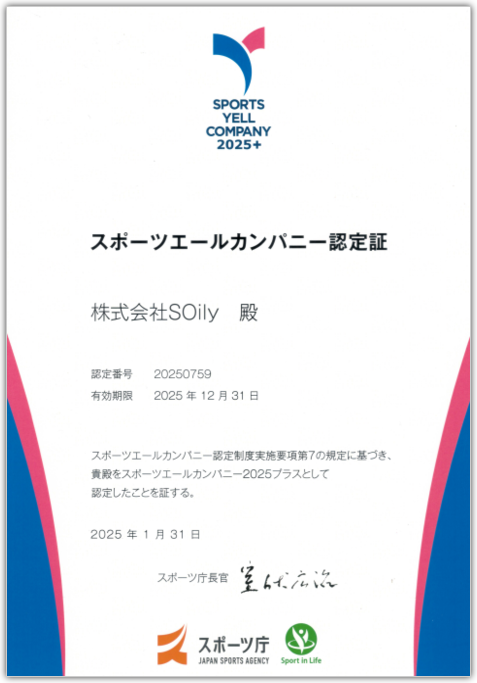

★ 2021年1月【スポーツエールカンパニー

2021】認定番号;2021371 取得

★ 2021年12月1日【令和3年度東京都スポ

ーツ 推進企業】に認定

一覧表番号;164

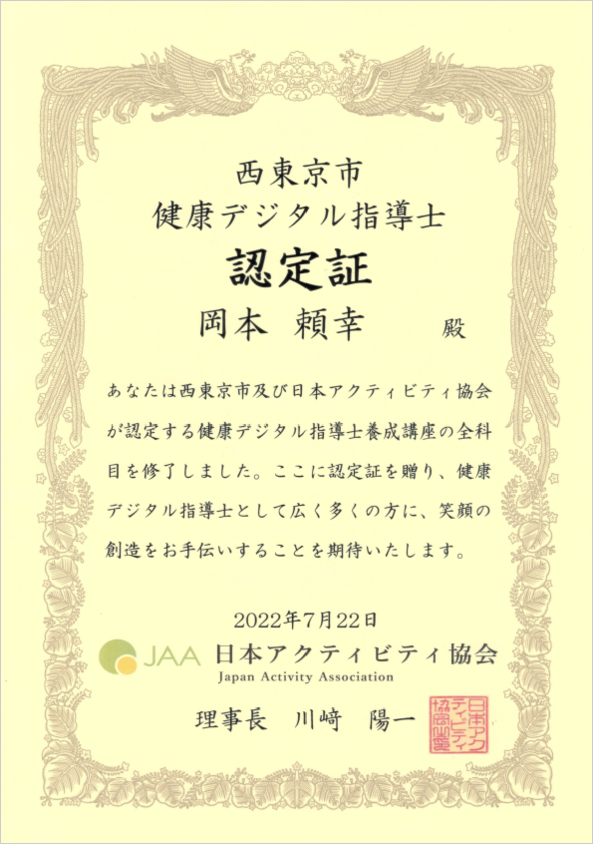

★ 2022年7月 《西東京市健康デジタル指導士》

認定取得

★ 2022年12月1日【令和4年度東京都スポ

ーツ 推進企業】に認定

★ 2023年12月1日【令和5年度東京都スポ

ーツ 推進企業】に認定(3年連続で認定)

★ 2024年2月1日【健康マスター普及認定講師更

新eラーニング】修了(2026年迄資格延長)

経歴

大学卒業後、臨床検査会社,医療及び健康機器輸入販売会社と、一貫してヘルスケア業界に携わって参りました。

新しいエンブレムを受領しました。

健康リテラシーに貢献します!

スマート・ライフ・ プロジェクト

に参画しています

株式会社SOilyはスポーツエールカンパニー2025プラスに認定されました。

【認定番号;20250759】

株式会社SOilyはスポーツエールカンパニー2024プラスに認定されました。

【認定番号;20240639】

≪健康おススメ情報≫は松本ヘルス・ラボの《健康コラム》とリンクしています!

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

メールでのお問合せは24時間受け付けております。 お気軽にご連絡ください。

※ 回答にお時間を頂く場合がありますのでご了承ください。